Кто такие Праведники мира?

C 1951 года израильский мемориал Катастрофы (холокоста) и Героизма «Яд Вашем» начал присваивать звание Праведников народов мира неевреям, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев в годы Второй мировой войны. Из 164 героев, удостоенных этой награды в России, в живых осталось только несколько человек.

Возраст указан на момент интервью.

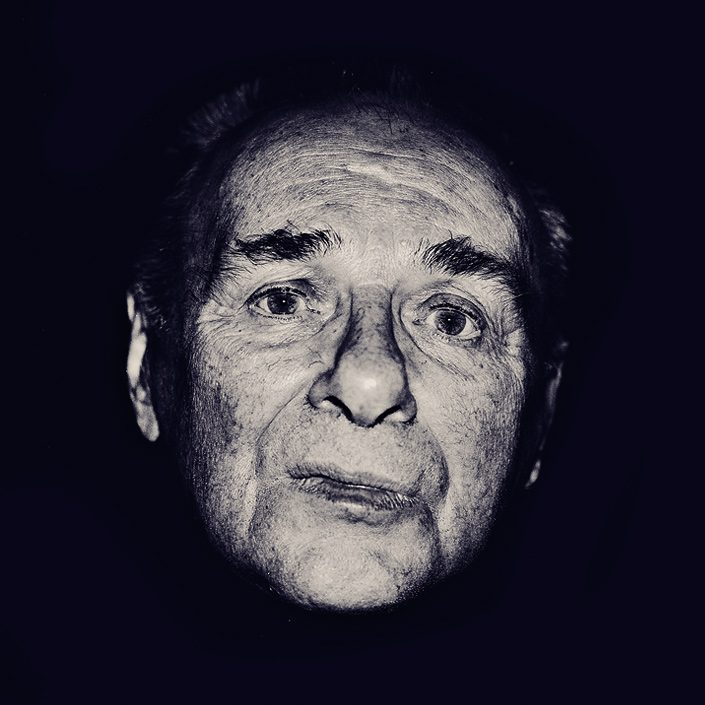

Михаил Павлович Зирченко

83 года, Ростов-на-Дону

Cпасенные: Матвей, Екатерина, Николай, Рая и Роза Гонтовы, Эсфирь и Екатерина Спичиневские, Раиса, Бася, Анна и Авраам Трайберги, Берта и Ефим Переседские, Рита Кусковская, Наталия Гульман, Роза Шабес и еще 16 человек, всего — 7 семей, 32 человека

«Когда началась война, мне было 15 лет. Мы жили на Украине, в селе Благодатное. Немцы пришли внезапно и оккупировали наше село в августе 1941 года. Немцы не жили в нашем селе постоянно: они просто заезжали в колхозы, набивали мешки зерном, хватали птицу, свиней — и уезжали.

Отец мой, Павел Сергеевич, работал в колхозе бухгалтером. Перед тем как немцы вошли в Благодатное, он пытался переправиться через Днепр на Восток, но попал в окружение и вынужден был вернуться обратно, в село. Тогда немцы еще не гнали людей в лагеря. Им нужна была рабочая сила в колхозах. По сути, работал тот же принцип, что и в СССР. Но было страшно: уже шли слухи о немецких злодействах и о том, как они издеваются на евреями.

В нашем селе евреев было ровно 32 человека. Беженцы, они прибыли в село осенью 1941 года, в ноябре. Уже были заморозки, слякоть, дожди. Немцев на тот момент в селе не было. Семь семей оказались в Благодатном — преимущественно старики, женщины и дети. Глава одной из них, Матвей Гонтов, пришел к моему отцу и попросил работу и жилье. Документов ни у кого из них не было и никто, конечно, не признался в своем еврействе. Отец мой обеспечил их жильем, дровами, продуктами и всем необходимым.

Потом кто-то донес, что в нашем селе прячутся евреи. Отец узнал, что готовится облава. На тот момент никто в селе, кроме моего отца, о национальности беженцев не знал. Я стал вторым посвященным. С детства я хорошо рисовал, и отец сказал: «Давай попробуем подделать метрики». Отец писал справки, а я занимался печатями. Вырезал их из сырого картофеля, мазал яйцом или водой, трижды тренировался на черновике, а затем уже делал все «подчистую». Очень мне нравилось вырезать двуглавого орла. Мы давали взрослым новые имена и национальности: «Алексей» вместо «Авраама» и «русский» — вместо «еврея». Мы любовались этими бумагами, хотя и переживали сильно, не за себя даже, а за мать и сестру, которым отец ничего не говорил, чтоб не волновались. За два дня сделали мы все справки и раздали их взрослым евреям, а черновики уничтожили. Получилось у нас несколько татар, русские и украинцы. Лица же у них были совершенно обычные. Вы вот по лицу можете сказать, какой человек национальности? Неужели ж у меня на лице написано, что я украинец?!

Через день, в пять утра постучался в наше окно посыльный и срочно вызвал моего отца в контору. Поднялись мы все, отец на улицу вышел, а я сел его ждать. Час нет, два, три… потом вернулся. Оказывается, приехали немцы. Стали проверять всех жителей села, особенно вновь прибывших. Завели их с отцом в контору и несколько часов подряд допрашивали. Говорят отцу: «На каком основании эти люди здесь находятся?» Он им: " Рабочей силы у нас нет, а немецкой армии нужны продукты«. На все вопросы отец отвечал спокойно и четко, и все беженцы остались целы и невредимы, а немцы в итоге вроде даже остались довольны. Уже потом, когда немцы уехали из села, на отца было страшно смотреть: он пришел домой с лицом белым, как стена. Еле вырвались от смерти.

Потом целых два года, с 1941-го по 1943-й, мы при первой же облаве на всякий случай прятали еврейских детей в силосных ямах. Нам, конечно, очень повезло с соседями — они уважали моего отца и до войны, и во время. Но никто из них не знал, что эти 32 человека — евреи.

Помимо прочего, нас, сельских подростков в возрасте от 15 до 18 лет, немцы ежедневно заставляли работать на строительстве дороги от Кривого Рога до Днепропетровска. Домой отпускали только на воскресенье, а с понедельника все начиналось заново. Евреи туда не ходили. Был у меня друг, еврейчик, Николай Гонтов, Матвея сын, 1925 года рождения, так он этой каторги избежал. Но только потому, что выделением рабочей силы на дорожные работы тоже занимался мой отец: он евреям строго-настрого запрещал и близко к дороге подходить.

Позже, когда наши войска приблизились к селу, работы прекратились. Осенью 1943 года, прямо перед освобождением, я неожиданно попал в облаву. Ловили и забирали всех мужчин и подростков, которые могли бы помочь Красной Армии. В облаву я попал вместе с двоюродным братом, Сережей. Закинули нас в машину — мама моя только и успела бросить мне в кузов кулек сухариков и кусочек сала.

Повезли нас в концлагерь для военнопленных, в Лошкаревку. Я там недолго пробыл — около месяца, наверное. Про этот лагерь быстро узнала наша разведка, ночью провели обстрел лагеря с воздуха, чтобы военнопленные разбежались. По периметру лагеря — два ряда колючей проволоки, рядом — вышка для часового с собакой. Как началась бомбежка, мы с Сережей полезли через разорванную проволоку. Он держал проволоку, я пролезал, потом я держал проволоку, пролезал он.

Когда нам удалось выбраться из лагеря, мы потеряли друг друга: темно было, ночь. Около трех месяцев я блуждал по Украине: мое село уже было свободно от оккупантов, но я-то был на «немецкой» территории. Я прятался в сараях, амбарах, балках и стогах сена. Еду либо выпрашивал, либо питался остатками с огорода. И было со мной такое: почти неделю я просидел в стоге сена. Пить хотелось страшно. Без еды-то можно несколько дней прожить, а без воды — никак. Только когда шел редкий дождь, я украдкой высовывал голову и ловил капли. Фронт приближался, а вместе с ним — немцы. Они стояли рядом с моим стогом, но я этого не знал. И один раз я не выдержал, вылез из стога и пошел на ближайший двор просить воды. Меня поймали, за шкирку отвели в комендатуру, начали допрашивать: «Ты партизан?» «Нет», — отвечаю и плачу горько. Ну, позвали солдата, и повел он меня в лес — расстреливать. Вышел я, за мной, на расстоянии десяти шагов, солдат с пистолетом. Иду я и думаю, что есть у меня один выход: как солдат этот скажет «стоп», я побегу от него зигзагом, «змейкой», по лесу. И вот будет он стрелять в меня, да не попадет. Но как только он сказал «стоп», я оцепенел от страха. Забыл, что бежать мне нужно. А солдат этот, он не немец был, а чех по национальности, сказал мне: «Беги к мамке». И отпустил меня. Пришел я к себе в село — опухший до изнеможения, больной, на костылях из палочек. Мама дома была, а отец на фронт ушел. Потом, подлечившись, в начале 1944 года и я в армию пошел: Урал, Дальний Восток, война с Японией… На Порт-Артуре моя миссия закончилась.

В Днепропетровске до войны жили восемьдесят тысяч евреев — из них спаслось девять человек. А в моем селе спаслись все. Семь семей еврейских после освобождения разъехались, кто куда: кто поехал в Кривой Рог, кто — в Днепропетровск, а кто — в Москву. Уже после войны, году в семидесятом, мы встречались в Днепропетровске со спасенными: еще все были живы, и выпивали мы и гуляли. А отец мой до самой смерти своей, до 1977 года, поддерживал близкие отношения с Матвеем Гонтовым.

Я стал, конечно же, художником. Учился в Строгановском училище в Москве и окончил Грековское училище в Ростове-на-Дону. Работал в нашем художественном фонде, в отделении монументальных работ. Супруга моя, Лидия Михайловна, технолог-пищевик, борщи замечательные готовит. У нас сын один, Саша, — ракетчик, майор. Есть и внучка, Сашенька, ходит в первый класс, а внук, 27-летний Мишенька, печатник.

Дети спасенных евреев сейчас живут по всему миру. Екатерина Гонтова — в США, Наташа — в Германии. Екатерина Спичиневская, она мне очень-очень нравилась, тоже в Америке живет. Очень хорошая дивчина, одногодка моя. А Николай Матвеевич Гонтов, друг мой закадычный, умер уже, Рая Трайберг и Роза Шабес — тоже. Ну а все остальные — живы пока».

Тамара Григорьевна Романова

88 лет, Санкт-Петербург

Спасенные: Евгения и Клара Штейнберг

«За год до войны, когда мне только-только исполнилось 17 лет, мы с сестрой и мамой переехала в Житомир. Школ, где бы преподавали на русском языке, в городе было мало, одна из них находилась на Бердичевской улице. Номер 15, как сейчас помню. Когда я вошла в класс, учительница меня посадила на вторую парту, рядом с Кларочкой Штейнберг. Я была очень довольна: Кларочка была очень симпатичной, волосы у нее были светлые, кудрявые, но не барашком, а волнами. Мальчишки на нее очень обращали внимание: по красоте она была обыкновенной, но очень обаятельной, товарищеской.

Когда мы с Кларой закончили десятый класс, то пошли вместе на центральный бульвар Житомира, который спускался к протоку Днепра, Тетереву. Это было в ночь с 21 на 22 июня. Мы шли домой, побегав и повеселившись, ни о чем не подозревая, а на нас все смотрели с ужасом.

Немцы появились в Житомире 6 июля, спозаранку. Можете себе представить — меньше чем за две недели немцы дошли от Бреста до нашей улицы. Приехали на громадных машинах, похожих на танки, но гораздо, гораздо больше. Открывали люки, приводили себя в порядок, умывались, причесывались. Потом — по дворам, собирать все, что видели: у кого яблоки, у кого курицу ловили во дворе и резали. Нам, конечно, очень повезло с соседями. Напротив нас жил поляк, дед Валицкий. Он раньше служил управляющим у мадам Пилсудской, местной графини, отвечал за конный выезд и прочее. Так он очень хорошо знал немецкий язык, и 6 июля немцы нас не тронули. А повсюду на улице валялись трупы наших военных. Кто их потом убирал, я даже и не знаю. Немцы сразу начали ловить людей, закидывать их на вокзале в вагоны и отправлять в Германию — как рабочую силу. Все же воевали, работать было некому, и эшелон за эшелоном людей гнали в Германию.

Но давайте я вам расскажу за Клару. Через пару дней после того, как немцы вошли в город, Кларочка с мамой пришли к нам и объяснили, что не могут оставаться на старом месте. Они боялись, и было чего: в их доме жил мальчик-десятиклассник, поляк. Как-то утром немцы зашли в комнату, он их о чем-то невпопад спросил, и его застрелили прямо в кровати. И вот Клара с тетей Женей остались у нас.

Соседи, повторюсь, были хорошими. Кроме одной — мадам Месяченко, жутко вредной особы. Она ненавидела Советский Союз и жутко обрадовалась, когда в город вошли немцы. Потом она часто меня спрашивала: «А кто это у вас живет?» «Родственники», — отвечаю. А она: «Да что вы говорите?! Я ваших родственников всех знаю, надо с этими людьми разобраться». Но, к счастью, дальше угроз и болтовни дело не пошло.

Моя сестра была маленькая, и ей опасность не грозила. А мы с Кларой каждый раз, когда видели, как к нам идут немцы, то бежали в огород и ползали между кукурузными грядками на животе, или лезли на чердак и прятались за дымоходной трубой, или бежали через дырку в заборе на толевый завод.

Один раз было так: сели обедать, видим — во двор заходит немец. Идет к нам: «Где партизанен?» До того как он вошел, мама успела забежать на кухню и намазать себе грязной картофелиной лицо. Стала с виду серая, больная. Отвечает: «Ой, какие партизаны?! Мы их и сами не любим». И он, надо вам сказать, испугался ее больного вида и ушел.

В другой раз, когда в нашем переулке остановилась немецкая машина, и началась облава, мы побежали прятаться на завод. Вдруг видим: на заводском дворе стоит немец с винтовкой. Назад мы бежать не можем — там тоже немцы. Мы пролезли за какую-то ржавую цистерну из-под бензина, прижались к стенке вплотную. Слышим — шаги. Наверное, немец, что-то услышал. Он стоит, озирается, а затем стреляет прямо в цистерну. Слава богу, живы остались.

Как-то пошли на рынок, видим: приехали немцы на машинах. Мы, дуры, рот разинули, смотрим. А по рынку шла женщина с ребенком, один из немцев выхватил у нее ребенка и с размаху разбил об стену. Женщина потеряла сознание и упала. Она лежит, бесчувственная, а ее несколько человек взяли за руки и за ноги и бросили в машину — как товар. Как это забыть? Как с этим жить? Я и не знаю.

Много позже, когда Клара прислала мне из Израиля анкету на звание Праведницы Яд Вашем, мне стало страшно. Я вспомнила этот случай. Не могла я получить награду за то, что видела, как убивают других людей. Два года не могла себя заставить пойти в консульство Израиля и отдать заполненную анкету. Мне за это время было стыдно…

После того как на наших глазах убили ребенка, мы стояли с Кларой парализованные. Нас бросили в тот же грузовик и повезли к эшелону, который отправлял рабов в Германию. Спасло чудо: ребята, которые ехали с нами, сказали, что по дороге к Киеву будет большая гора, перед которой поезд замедляет ход. «Будем прыгать», — велели они. Мы обе очень боялись. Но ребята велели нам закрыть руками лицо и в каком-то месте перед горой, где прямо на камнях лежало скошенное сено, сначала выбросили ее, а потом — меня.

В какой-то момент тетя Женя все-таки решила уехать из Житомира к родственникам, в Бердичев: она боялась угроз мадам Месяченко. У нас каким-то чудом было две метрики на мою сестру, Валентину. Одну метрику мы дали Кларочке, и она до конца оккупации прожила с этими документами. Умерла она три года назад, ей было 84 года. Клара любила своих сыновей, у нее трое внуков, все служат в израильской армии. У меня тоже трое внуков: младшая, Алена, учится в архитектурно-строительном техникуме, на экономическом факультете, старший, Даниил, занимается строительством, а средний, Андрюша, окончил академию МВД по специальности юриста. Помогает ли мне российское правительство? Вы смеетесь, что ли?! Два раза пакет муки бесплатно дали и плед подарили. А как-то позвонили, обещали продовольственную помощь дать, но только для этого надо было 13 справок собрать. Не стала я эти бумаги собирать, плюнула».

Николай Николаевич Дорожинский

Умер 8 января 2011 года

Спасенные: Ада и Владимир Могилевские

«Первые немецкие войска, которые вошли в Херсон 19 августа 1941 года, получили на откуп весь город. Несколько дней они ходили по квартирам, тащили молодых девушек, насиловали их прямо в крытых грузовиках. Херсон был маленьким местечковым городом: всего 80 тысяч населения, из них — тысяч десять евреев. Я жил с двумя старенькими бабушками, Натальей Ивановной и ее сестрой Марьей Ивановной — мать репрессировали еще в 1937 году.

Мне тогда было 12 лет, и я все осознавал: когда немцы только подходили к городу, все говорили только о том, что всех мужчин будут кастрировать. Мы понимали, что когда они придут, даже мальчишкам добра не будет. Весь июль 1941 года через Херсон шли эвакуированные — именно так в город попала семья Могилевских. Они бежали из Одессы, но не успели переправиться через Днепр и попали в оккупацию. Женщину звали Ада, ее сына — Володя. Они жили напротив, и с Володей нас породнило то, что мы были ровесниками — он родился всего на пару месяцев раньше меня, в 1929-м. Потом выяснилось, что его отец, крупный партиец, также был расстрелян в 1937 году.

Я никогда не обращал внимания на то, что Вовка — еврей. Позже, когда комендант города издал указ о том, что всем евреям нужно нашить на одежду отличительные знаки, Ада прикрепила «магендавиды» и Вовке, и себе. В сентябре пошли разговоры, что всех евреев сгонят в гетто. Мои бабушки, разумные женщины, сказали Аде: «Тебя толком никто не знает, „звезд“ твоих никто толком не видел, спори их с одежды и ищи новые документы для себя и сына». Ада спорола звезды, сожгла Вовкину метрику, себе выправила польский паспорт и осталась в городе.

Восемь тысяч херсонских евреев пошли в гетто, а в октябре их порциями стали вывозить из гетто в сторону поселка Музыковка: там были рвы, где их расстреливали. Мы не знали об этом напрямую, но догадывались: никто не видел, как людей расстреливали, но они исчезали.

Ада и Вова жили в нашей двухкомнатной квартире. Понимаете, когда все евреи пошли в гетто, по домам немцы уже особо не ходили, их могли выдать только соседи — за мешок муки, за бутыль масла. Но нам повезло, нас не выдавали. Наш дом до войны на 60% был заселен евреями, и большинство из них успело эвакуироваться: Маргулисы, Хануковы, Шаевичи. В их квартиры во время оккупации въехали новые люди, и они не знали, что Могилевские — евреи. Мы жили относительно спокойно. Конечно, эпизодически проходили облавы по всему кварталу. Несколько немцев заходили во двор, а потом — в дом. Мы прятались в туалетах во дворе или сидели в ямах. В ноябре 1943 года, когда установился фронт по реке Днепр, мы несколько дней просидели в ямах — ждали, что наши придут. Но фронт задержался, и в декабре 1943 года все население города стали выгонять за его пределы — на 50, на 100 километров.

Меня, Вову и Аду угнали в село Малая Дворянка Еланецкого района Николаевской области. На сборном пункте нас с Вовой хотели разлучить, но я стал плакать и кричать, что он мой брат. В итоге нас с Вовой и Адой погнали пешком, а бабушек, поскольку они были совсем старенькими, отправили в Николаев на поезде. До начала марта 1944 года мы жили в Малой Дворянке в крестьянской хате. Фронт уже подходил, слышалась артиллерийская пальба. Я помню, как в село с четырех сторон на лошадях въехали полицаи — наши и калмыки. Они ходили по домам и из каждой хаты выгоняли в центр села мужчин, от 14 до 65 лет. Набралась группа в триста мужиков и юнцов, в том числе мы с Вовкой. Нас собрали в этап и погнали на запад.

Нас никто нас не кормил, но жители деревень, через которых гнали мужские этапы, держали дома торбы с салом и сухарями и давали нам. Гонят весь день, ночь — в конюшнях или коровниках, наутро — построение. Из колонны выводят двух-трех человек, уводят за околицу, слышны выстрелы, а потом полицаи идут одни и держат винтовки дулами вниз. Это чтобы держать в страхе всю массу — чтоб ни побегов, ни восстаний.

Так мы прошли около 500 километров, до местечка Тараклия в Бессарабии. В один из дней, когда нас выгнали на построение, мы с Вовой оказались между телегами людей, ехавших в Германию по собственной воле. Я сказал: «Вовка, давай тягу!» Мы проползли между колесами и понеслись по улице. Навстречу — несколько немецких повозок. Мы забежали в ближайший дом и жестами попросили хозяйку спрятать нас. Она быстро спрятала нас в подпол, сверху поставила стол: немцы покрутились, покрутились и пошли назад. Если б нас нашли, то показательно расстреляли бы перед всем строем.

Потом нас с Вовой приютила многодетная молдавская семья Игната Чобана. У них было семеро человек детей, я благодарен им безмерно — после этапного голода и холода четыре дня лежал без памяти, и они меня выходили.

В апреле началась большая операция по освобождению Украины и Молдавии, и, соответственно, активизировалась румынская жандармерия. Мы с Вовой попали в одну из облав и в итоге оказались на пересылочном пункте в Австрии, в лагере Штраcсхоф. Много позже я узнал, что через этот же пункт ранее прошли 54 тысячи венгерских евреев, которых потом уничтожили в Освенциме.

Проверки в этом лагере были скрупулезными: всю нашу партию раздевали догола, тщательно осматривали, делали рентген. Вова и я везде регистрировались по моей метрике: Владимир Николаевич и Николай Николаевич Дорожинские. Вовка не был религиозным евреем — никакого обрезания, отец ведь его был коммунистом.

Из лагеря нас отправили на работу в Тюрингию, в город Эйхихт: с нас тянули все жилы, никаких скидок на возраст не делали. Лопата, кирка, тачка — тяжкие строительные работы. И так — год. В Германии обстановка была сумасшедшая, немцы чувствовали свой крах и стали относиться к «гастарбайтерам» заискивающе. В апреле 1945 года в Тюрингию тихонько зашли американские войска: нам сразу выдали двойной паек, мясные консервы, стали нас откармливать.

В августе 1945 года, после нескольких кропотливых проверок СМЕРШа, нам разрешили вернуться в Херсон. Многие из тех, кого угнали, не вернулись, испугавшись арестов и лагерей, но мы с Вовкой рвались домой, и нас отпустили. В Херсоне, куда после войны вернулась и Ада Могилевская, мы с ним окончили вечернюю школу, потом работали, в 1965 году я переехал в Москву, а Вовка остался. Мы нечасто виделись: у меня была семья, двое детей, внучки… Последний раз мы виделись с ним в 1998 году, в Херсоне. Через год он умер».

Мария Семеновна Теребилова (Ступак)

86 лет, Сураж, Брянская область

Спасенный: Шхина Долгинов

«Шхина Долгинов, лавочник из деревни Сураж, был он ровесником моих родителей, 1888 года рождения. Когда в 1942 году началась оккупация, всех евреев из нашего района — из деревень Княж, Сураж и города Унеча — погнали в гетто, устроенное на нескольких улицах Унеча, в кривых домишках. В марте, незадолго до еврейской Пасхи, всех мужчин из гетто заставили рыть могилы за мостом, над речкой Речицей. Еще по лощинам снег лежал, тепло не было. Мужчины, наверное, понимали, что их готовят к расстрелу. Но женам своим и детям они ничего не сказали.

В день расстрела их согнали во двор. Шестьсот человек. С маленькими детьми, со стариками. Мне страшно представлять эту картину, но я ее вижу, как сейчас. Все плакали, а расстрельщики — немцы и полицаи — были совершенно пьяными.

Шхина, который пришел на двор с женой и полуторагодовалой дочерью, успел в общей суматохе, пока остальные выли и кричали, заползти под крыльцо соседнего сарая. А его жена, дочь, брат и родители сестры этого сделать не смогли. И вот он отлеживался там, а их погнали вдоль речки и по нашей улице гнали. А он — остался.

Почему он не пошел с ними? Захотелось ему жить, может быть. Это уже не наше дело: он рискнул, он был в горячке. Я понимаю его на сто процентов — и не осуждаю: думаете, ему легко было?! Он был уже в годах, и вы даже представить себе не можете, каким шоком для него было все происходящее. Потом, когда он прятался у нас, я ни разу не спросила его, почему он заполз под крыльцо.

Их расстреляли ближе к ночи. Убивали всех вместе. Громадную яму набили телами людей и кое-как сверху завалили глыбами.

Шхина знал, где это должно было происходить.Три ночи он приходил на могилу в надежде, что кто-то из близких выжил. И все три ночи из могилы шел жуткий стон. На третьи сутки могила стихла, а с убитых поснимали свитера. Холодно же было. Шхина рассказывал, как сначала он видел сквозь трещины в земле одетых людей, а потом — голые спины.

Как он выжил в лесу, не евши три дня, я не знаю. Но потом, перебрав в голове все дома, куда он мог податься, он решил пойти в Княж, где тогда жили мы. Его никуда не пускали: у всех же маленькие дети, все боялись расправы. По деревне даже ночью ходили патрули. Как он умудрился прокрасться через всю деревню незамеченным, я не знаю.

Мы жили в самом крайнем доме, и я ясно помню, как он к нам постучался. Вот сейчас я забываю, куда и что кладу, а история, как Шхина к нам попросился, у меня в крови. Он так тихонько постучался в дверь. Наша семья тогда была на подозрении: брат, комсомолец, служил в армии, а батька работал в советском сельсовете. Каждую ночь мы чего-то боялись: у нас уже забрали и коров, и свиней, и пчел. И вот — стук. Батька мой по натуре менее смелый был, чем мама. Он лежал на печи и сказал: «Феодосия, сходи, посмотри». Мама спрашивает: «Кто там?» Шепот: «Я, Долгинов, пустите обогреться». Мама говорит: «Семен, там Долгинов стучится». А отец: «Ты с ума сошла?! Их третьего дня всех расстреляли». А стук продолжается. Через три минуты мама дверь открыла. Шхина упал на порог и обхватил ее ноги. Пустили мы его в хату погреться — и так и жил он у нас года два, наверное.

Ховали его летом на чердаке, зимой — в подполе. Он никуда не выходил: при надобности родители подавали ему наверх судно, а потом, украдкой, судно мыли. Ночью пускали на печку — погреться. Спать мы все ложились не раздеваясь, чтобы, если что, тикать, не мешкая. Облавы шли поголовно, и мы караулили во дворе. Помню, зимой полицаи пришли вместе со старостой нашим, Василем. Страшный был живодер. Они — на крыльцо, а Шхину мама через заднюю дверь вытолкала. Пошел он быстренько в сторону леса, а Василь спрашивает: «А это еще кто?!» Мама ему: «С Лазовичей приходил, сани делать предлагал». И сколько таких было случаев, я и сказать не могу.

Тогда же еще время было голодное, грязное. Вши ползали. На всю деревню было три бани, куда по очереди ходили мыться все жители. Мы ходили туда, окружая Шхину кольцом. Он мылся, а кто-то из нас баню сторожил: баню вытопим, батька ведет его мыться, а мама в мыльную садилась, и, как только кто сунется, она кричит: «Уйдите! Моюсь я». Умная женщина была.

Однажды немцы на двор пришли, когда я одна была. Родители за дровами поехали. Немцы застрелили на дворе нашу последнюю свинью, а потом к дому направились. Я их еле-еле успела обогнать: отдала им яйца, запас курятины, открыла сундуки с одеждой и даже подпол. А Шхина в подполе за мешками с картошкою скрючился и поместился в такую щель, куда и пятилетний ребенок с трудом бы влез.

Даже мои племянники не знали, что мы человека прячем. Помню, пришли они к нам, залезли по лестнице на чердак и чью-то спину увидали. Так мама сказала, что это Савка, печник, трубы чинит. После этого мы лестницу все время убирали.

Как нам было тяжело, вы представить не можете: страх вечный, и спать уже невозможно не раздеваясь. Уже я просила: «Мама, давай мы его выгоним». Весной все девочки гуляют, летом на дудочке играют, а мы только ходим крадучись и по сторонам поглядываем. А мама мне говорила: «Твой брат на фронте. Мы Шхину спасем, а бог — твоего брата». И прятали мы его. Одни на всю деревню. Кормили его, кусок от себя отрывали. Боялись, а вдруг с ним чего случится? Жалко, да и как хоронить, если что, непонятно.

Моя мама очень сильная женщина была. Уже потом, в 1943 году, когда Брянскую область советские войска освободили, она не дала у нас на дворе того старосту, Василя, расстрелять. Помню, послал меня командир партизанский за Василем, а мама села на лавочке у ворот. Видит, веду я его, и тихо говорит: «Василь, утекай». Она не любила его, ненавидела даже, но столько крови уже видела, что больше — не могла. Не хотела она иметь отношение к убийству.

Как Сураж освободили, Шхина устроился в контору, которая гуманитарную помощь распределяла. Помню, принес пальто с искусственным мехом, так я в нем замуж потом пошла, форсила. Потом он в Москву перебрался, к родственникам. В гости все приглашал, и мы даже ездили один раз — муж мой шофером работал, так мы с ним поехали. И родители ездили. Детей у него больше не было, никто не родился: только та девочка, ребенок, которую эти бандиты застрелили. Как Шхина умер в 1967 году, родителям моим телеграмму отбили, и они на похороны ездили.

Звание Праведников Яд Вашем родителям и мне присвоили в 2004 году, по ходатайству учительницы нашей, Раисы Матвеевны Юдович — она хорошо и моих родителей знала, и спасенного. Сейчас я на пенсии уже: шесть пятьсот пенсия и сто долларов от Еврейского конгресса, больше никто не помогает. В этом году, 22 июня, у меня дом сгорел от жары этой аномальной. Хорошо, сама жива».

Дарья Андреевна Бондаренко (Рыжова)

85 лет, Химки, микрорайон Подрезково

Спасенные: Анастасия и Илья Шульзингеры

«Стася Григорьевна Шульзингер умерла уже, царствие ей небесное, — еврейка, которую я спасала с сыном ее шестилетним, Илюшей. Мы с мамой жили в Краснодарском крае, в станице Ахметовской, около перевала на границе с Турцией. Стася Григорьевна из Запорожья была. Муж у нее в самом начале войны на фронте погиб, и она эвакуировалась к нам, в Ахметовскую. Они-то думали, что ушли от врага, но нет. Попали. Война к тому моменту уже два года шла. Стася Григорьевна была моей учительницей математики и классной руководительницей. Очень хорошая женщина, любила меня, и я к ней очень была привязана, а с мамой моей она на родительских собраниях подружилась. И вот идем мы в школу, а по репродуктору сообщение: «Немцы на подступах». Занятия прекратили. Дети по задворкам рассыпались, а через какой-то час немцы на мотоциклах прямо в станицу въехали. Стася Григорьевна просит: «Веди нас к маме своей».

Жили мы так: наш домик, а в доме напротив два брата — Кузьма и Максим Походинкины. Кузьма в Красную Армию пошел, а Максим — полицаем к немцам. И так было нам страшно все время: и Шульзингеров прятать, и скрывать, что я сама только-только в комсомол вступила. Дом у нас так был устроен: сенцы, стенка длиною в метр, а потом — печка с полатями. Сзади — огородик, кукурузы немножко посажено. И все время кто-то из нас у окна сидел: смотрел, не идут ли немцы или все тот же Максим. Прятать ничего нельзя было. Прятать — смерть. Найдут — бух-бах, и готово. У нас в станице многих расстреляли: собрали комсомольцев взрослых и партийцев, поставили в ряд перед рвом, как солдат, и застрелили. Кто раненый упал, кто — убитый. Закопали всех, и дело с концом.

Помню, завтракаем мы, а Илюша кричит: «Мама! Мама! К нашему дому два немца идут!» Смотрим — и правда, идут через кукурузу, только початки отлетают. Стася Григорьевна с Илюшей на печку залезли, мама их сверху одеялами накрыла и легла сверху на учительницу мою, а я — на мальчика. Заходят немцы, кричат: «Матка! Матка! Яйки!» Мама говорит им: «Не могу спуститься, болею, вас заражу». А у нас полведра яиц свежих у дверей на кухне стояло. Мама говорит: «Яйки — вон, в углу». Схватили они эти яйца и ушли.

И тут Илюша как заплачет: «Мама! Я чуть нас всех не выдал! Мне чихнуть захотелось». Вы понимаете, ребенок шести лет напихал себе в нос тряпок каких-то, только чтобы не чихнуть. Чтоб нас всех не расстреляли. Он до сих пор, как из Израиля звонит, говорит мне: «Даша! Помнишь, как я чуть не чихнул?» Я помню, конечно. Как забудешь?

Станица у нас большая была, тысяч пять человек жителей. То есть спрятать кого-то было трудно, но — возможно. Прятали мы их около года, очень аккуратно все делали. Когда облавы были, прятали Стасю Григорьевну с сыном на чердак или в шкаф. На улицу они вообще не выходили, а если и выходили, то поздно ночью и по ямам на участке пробирались. Туалет у нас рядом с домом был, так если кому выйти надо было, то я сначала выбиралась — на разведку, а потом уже шли Стася Григорьевна с Илюшей. Один раз несколько часов в яме просидели: Максим ночью на улицу вышел, а мы с огорода до дверей добежать не успели.

Страшно было, а что делать? Нельзя же людей оставлять, это же общая беда. При чем тут евреи?! И я не могу сказать, что немцы какие-то особенно страшные были — так посмотришь, люди как люди, а вот то, что делают — страшно.

Нас освободили в начале 1944 года. Стася Григорьевна в школу вернулась, а потом при первой же оказии они с сыном переехали в Израиль. Они ходатайствовали перед своим правительством, чтобы нас с мамой за их спасение отблагодарили. В 1999 году, в синагоге на Поклонной горе мне дали золотую медаль и звание Праведницы мира.

Илюша живет в Иерусалиме. Он теперь пенсионер, а раньше инженером работал. Стася Григорьевна дожила до 95 лет, она в ноябре прошлого года умерла, я теперь в день ее смерти в церковь хожу, свечку ставлю. Илюша до сих пор приглашает, но я летать боюсь».

Звание Праведников народов мира было присвоено жителям 44 стран. Все они не только являются почетными гражданами государства Израиль, но на родине, как правило, получают официальное правительственное признание. Например, всем британским Праведникам пожалованы рыцарские титулы, французские — получили орден Почетного легиона, а все украинские — ордена «За заслуги». В 2004 году президент общественного фонда «Холокост» и член Общественной палаты Алла Гербер и сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман обратились к Владимиру Путину с просьбой отметить заслуги российских Праведников народов мира. Материалы год пролежали в наградном управлении президента, а после чего были возвращены обратно в центр «Холокост». По меткому выражению Праведника Николая Дорожинского, «российскому правительству мы, что называется, цум тухес» («до фени», буквально — «до жопы» на идиш). Единственная помощь, которую получают российские Праведники, — ежемесячные выплаты по $100 от Еврейского конгресса России.

Возраст указан на момент интервью.

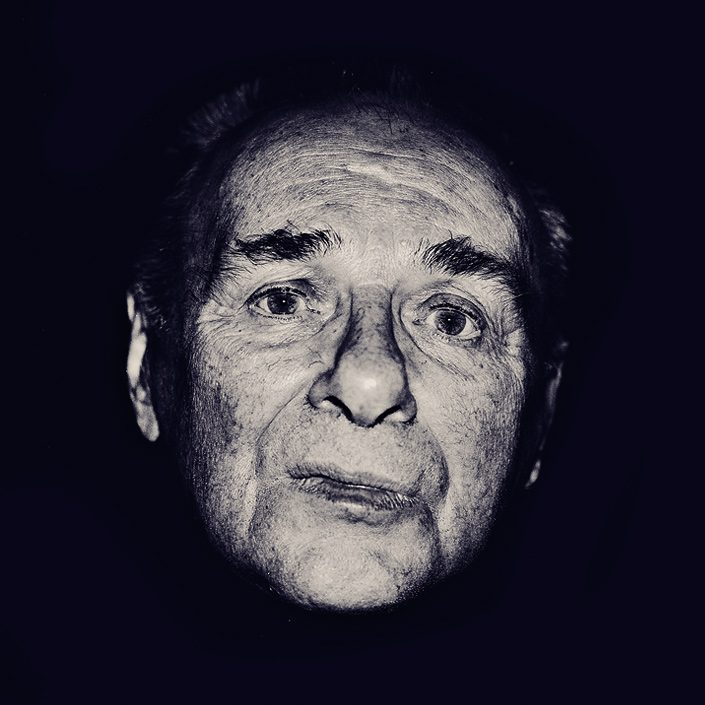

Михаил Павлович Зирченко

83 года, Ростов-на-Дону

Cпасенные: Матвей, Екатерина, Николай, Рая и Роза Гонтовы, Эсфирь и Екатерина Спичиневские, Раиса, Бася, Анна и Авраам Трайберги, Берта и Ефим Переседские, Рита Кусковская, Наталия Гульман, Роза Шабес и еще 16 человек, всего — 7 семей, 32 человека

«Когда началась война, мне было 15 лет. Мы жили на Украине, в селе Благодатное. Немцы пришли внезапно и оккупировали наше село в августе 1941 года. Немцы не жили в нашем селе постоянно: они просто заезжали в колхозы, набивали мешки зерном, хватали птицу, свиней — и уезжали.

Отец мой, Павел Сергеевич, работал в колхозе бухгалтером. Перед тем как немцы вошли в Благодатное, он пытался переправиться через Днепр на Восток, но попал в окружение и вынужден был вернуться обратно, в село. Тогда немцы еще не гнали людей в лагеря. Им нужна была рабочая сила в колхозах. По сути, работал тот же принцип, что и в СССР. Но было страшно: уже шли слухи о немецких злодействах и о том, как они издеваются на евреями.

В нашем селе евреев было ровно 32 человека. Беженцы, они прибыли в село осенью 1941 года, в ноябре. Уже были заморозки, слякоть, дожди. Немцев на тот момент в селе не было. Семь семей оказались в Благодатном — преимущественно старики, женщины и дети. Глава одной из них, Матвей Гонтов, пришел к моему отцу и попросил работу и жилье. Документов ни у кого из них не было и никто, конечно, не признался в своем еврействе. Отец мой обеспечил их жильем, дровами, продуктами и всем необходимым.

Потом кто-то донес, что в нашем селе прячутся евреи. Отец узнал, что готовится облава. На тот момент никто в селе, кроме моего отца, о национальности беженцев не знал. Я стал вторым посвященным. С детства я хорошо рисовал, и отец сказал: «Давай попробуем подделать метрики». Отец писал справки, а я занимался печатями. Вырезал их из сырого картофеля, мазал яйцом или водой, трижды тренировался на черновике, а затем уже делал все «подчистую». Очень мне нравилось вырезать двуглавого орла. Мы давали взрослым новые имена и национальности: «Алексей» вместо «Авраама» и «русский» — вместо «еврея». Мы любовались этими бумагами, хотя и переживали сильно, не за себя даже, а за мать и сестру, которым отец ничего не говорил, чтоб не волновались. За два дня сделали мы все справки и раздали их взрослым евреям, а черновики уничтожили. Получилось у нас несколько татар, русские и украинцы. Лица же у них были совершенно обычные. Вы вот по лицу можете сказать, какой человек национальности? Неужели ж у меня на лице написано, что я украинец?!

Через день, в пять утра постучался в наше окно посыльный и срочно вызвал моего отца в контору. Поднялись мы все, отец на улицу вышел, а я сел его ждать. Час нет, два, три… потом вернулся. Оказывается, приехали немцы. Стали проверять всех жителей села, особенно вновь прибывших. Завели их с отцом в контору и несколько часов подряд допрашивали. Говорят отцу: «На каком основании эти люди здесь находятся?» Он им: " Рабочей силы у нас нет, а немецкой армии нужны продукты«. На все вопросы отец отвечал спокойно и четко, и все беженцы остались целы и невредимы, а немцы в итоге вроде даже остались довольны. Уже потом, когда немцы уехали из села, на отца было страшно смотреть: он пришел домой с лицом белым, как стена. Еле вырвались от смерти.

Потом целых два года, с 1941-го по 1943-й, мы при первой же облаве на всякий случай прятали еврейских детей в силосных ямах. Нам, конечно, очень повезло с соседями — они уважали моего отца и до войны, и во время. Но никто из них не знал, что эти 32 человека — евреи.

Помимо прочего, нас, сельских подростков в возрасте от 15 до 18 лет, немцы ежедневно заставляли работать на строительстве дороги от Кривого Рога до Днепропетровска. Домой отпускали только на воскресенье, а с понедельника все начиналось заново. Евреи туда не ходили. Был у меня друг, еврейчик, Николай Гонтов, Матвея сын, 1925 года рождения, так он этой каторги избежал. Но только потому, что выделением рабочей силы на дорожные работы тоже занимался мой отец: он евреям строго-настрого запрещал и близко к дороге подходить.

Позже, когда наши войска приблизились к селу, работы прекратились. Осенью 1943 года, прямо перед освобождением, я неожиданно попал в облаву. Ловили и забирали всех мужчин и подростков, которые могли бы помочь Красной Армии. В облаву я попал вместе с двоюродным братом, Сережей. Закинули нас в машину — мама моя только и успела бросить мне в кузов кулек сухариков и кусочек сала.

Повезли нас в концлагерь для военнопленных, в Лошкаревку. Я там недолго пробыл — около месяца, наверное. Про этот лагерь быстро узнала наша разведка, ночью провели обстрел лагеря с воздуха, чтобы военнопленные разбежались. По периметру лагеря — два ряда колючей проволоки, рядом — вышка для часового с собакой. Как началась бомбежка, мы с Сережей полезли через разорванную проволоку. Он держал проволоку, я пролезал, потом я держал проволоку, пролезал он.

Когда нам удалось выбраться из лагеря, мы потеряли друг друга: темно было, ночь. Около трех месяцев я блуждал по Украине: мое село уже было свободно от оккупантов, но я-то был на «немецкой» территории. Я прятался в сараях, амбарах, балках и стогах сена. Еду либо выпрашивал, либо питался остатками с огорода. И было со мной такое: почти неделю я просидел в стоге сена. Пить хотелось страшно. Без еды-то можно несколько дней прожить, а без воды — никак. Только когда шел редкий дождь, я украдкой высовывал голову и ловил капли. Фронт приближался, а вместе с ним — немцы. Они стояли рядом с моим стогом, но я этого не знал. И один раз я не выдержал, вылез из стога и пошел на ближайший двор просить воды. Меня поймали, за шкирку отвели в комендатуру, начали допрашивать: «Ты партизан?» «Нет», — отвечаю и плачу горько. Ну, позвали солдата, и повел он меня в лес — расстреливать. Вышел я, за мной, на расстоянии десяти шагов, солдат с пистолетом. Иду я и думаю, что есть у меня один выход: как солдат этот скажет «стоп», я побегу от него зигзагом, «змейкой», по лесу. И вот будет он стрелять в меня, да не попадет. Но как только он сказал «стоп», я оцепенел от страха. Забыл, что бежать мне нужно. А солдат этот, он не немец был, а чех по национальности, сказал мне: «Беги к мамке». И отпустил меня. Пришел я к себе в село — опухший до изнеможения, больной, на костылях из палочек. Мама дома была, а отец на фронт ушел. Потом, подлечившись, в начале 1944 года и я в армию пошел: Урал, Дальний Восток, война с Японией… На Порт-Артуре моя миссия закончилась.

В Днепропетровске до войны жили восемьдесят тысяч евреев — из них спаслось девять человек. А в моем селе спаслись все. Семь семей еврейских после освобождения разъехались, кто куда: кто поехал в Кривой Рог, кто — в Днепропетровск, а кто — в Москву. Уже после войны, году в семидесятом, мы встречались в Днепропетровске со спасенными: еще все были живы, и выпивали мы и гуляли. А отец мой до самой смерти своей, до 1977 года, поддерживал близкие отношения с Матвеем Гонтовым.

Я стал, конечно же, художником. Учился в Строгановском училище в Москве и окончил Грековское училище в Ростове-на-Дону. Работал в нашем художественном фонде, в отделении монументальных работ. Супруга моя, Лидия Михайловна, технолог-пищевик, борщи замечательные готовит. У нас сын один, Саша, — ракетчик, майор. Есть и внучка, Сашенька, ходит в первый класс, а внук, 27-летний Мишенька, печатник.

Дети спасенных евреев сейчас живут по всему миру. Екатерина Гонтова — в США, Наташа — в Германии. Екатерина Спичиневская, она мне очень-очень нравилась, тоже в Америке живет. Очень хорошая дивчина, одногодка моя. А Николай Матвеевич Гонтов, друг мой закадычный, умер уже, Рая Трайберг и Роза Шабес — тоже. Ну а все остальные — живы пока».

Тамара Григорьевна Романова

88 лет, Санкт-Петербург

Спасенные: Евгения и Клара Штейнберг

«За год до войны, когда мне только-только исполнилось 17 лет, мы с сестрой и мамой переехала в Житомир. Школ, где бы преподавали на русском языке, в городе было мало, одна из них находилась на Бердичевской улице. Номер 15, как сейчас помню. Когда я вошла в класс, учительница меня посадила на вторую парту, рядом с Кларочкой Штейнберг. Я была очень довольна: Кларочка была очень симпатичной, волосы у нее были светлые, кудрявые, но не барашком, а волнами. Мальчишки на нее очень обращали внимание: по красоте она была обыкновенной, но очень обаятельной, товарищеской.

Когда мы с Кларой закончили десятый класс, то пошли вместе на центральный бульвар Житомира, который спускался к протоку Днепра, Тетереву. Это было в ночь с 21 на 22 июня. Мы шли домой, побегав и повеселившись, ни о чем не подозревая, а на нас все смотрели с ужасом.

Немцы появились в Житомире 6 июля, спозаранку. Можете себе представить — меньше чем за две недели немцы дошли от Бреста до нашей улицы. Приехали на громадных машинах, похожих на танки, но гораздо, гораздо больше. Открывали люки, приводили себя в порядок, умывались, причесывались. Потом — по дворам, собирать все, что видели: у кого яблоки, у кого курицу ловили во дворе и резали. Нам, конечно, очень повезло с соседями. Напротив нас жил поляк, дед Валицкий. Он раньше служил управляющим у мадам Пилсудской, местной графини, отвечал за конный выезд и прочее. Так он очень хорошо знал немецкий язык, и 6 июля немцы нас не тронули. А повсюду на улице валялись трупы наших военных. Кто их потом убирал, я даже и не знаю. Немцы сразу начали ловить людей, закидывать их на вокзале в вагоны и отправлять в Германию — как рабочую силу. Все же воевали, работать было некому, и эшелон за эшелоном людей гнали в Германию.

Но давайте я вам расскажу за Клару. Через пару дней после того, как немцы вошли в город, Кларочка с мамой пришли к нам и объяснили, что не могут оставаться на старом месте. Они боялись, и было чего: в их доме жил мальчик-десятиклассник, поляк. Как-то утром немцы зашли в комнату, он их о чем-то невпопад спросил, и его застрелили прямо в кровати. И вот Клара с тетей Женей остались у нас.

Соседи, повторюсь, были хорошими. Кроме одной — мадам Месяченко, жутко вредной особы. Она ненавидела Советский Союз и жутко обрадовалась, когда в город вошли немцы. Потом она часто меня спрашивала: «А кто это у вас живет?» «Родственники», — отвечаю. А она: «Да что вы говорите?! Я ваших родственников всех знаю, надо с этими людьми разобраться». Но, к счастью, дальше угроз и болтовни дело не пошло.

Моя сестра была маленькая, и ей опасность не грозила. А мы с Кларой каждый раз, когда видели, как к нам идут немцы, то бежали в огород и ползали между кукурузными грядками на животе, или лезли на чердак и прятались за дымоходной трубой, или бежали через дырку в заборе на толевый завод.

Один раз было так: сели обедать, видим — во двор заходит немец. Идет к нам: «Где партизанен?» До того как он вошел, мама успела забежать на кухню и намазать себе грязной картофелиной лицо. Стала с виду серая, больная. Отвечает: «Ой, какие партизаны?! Мы их и сами не любим». И он, надо вам сказать, испугался ее больного вида и ушел.

В другой раз, когда в нашем переулке остановилась немецкая машина, и началась облава, мы побежали прятаться на завод. Вдруг видим: на заводском дворе стоит немец с винтовкой. Назад мы бежать не можем — там тоже немцы. Мы пролезли за какую-то ржавую цистерну из-под бензина, прижались к стенке вплотную. Слышим — шаги. Наверное, немец, что-то услышал. Он стоит, озирается, а затем стреляет прямо в цистерну. Слава богу, живы остались.

Как-то пошли на рынок, видим: приехали немцы на машинах. Мы, дуры, рот разинули, смотрим. А по рынку шла женщина с ребенком, один из немцев выхватил у нее ребенка и с размаху разбил об стену. Женщина потеряла сознание и упала. Она лежит, бесчувственная, а ее несколько человек взяли за руки и за ноги и бросили в машину — как товар. Как это забыть? Как с этим жить? Я и не знаю.

Много позже, когда Клара прислала мне из Израиля анкету на звание Праведницы Яд Вашем, мне стало страшно. Я вспомнила этот случай. Не могла я получить награду за то, что видела, как убивают других людей. Два года не могла себя заставить пойти в консульство Израиля и отдать заполненную анкету. Мне за это время было стыдно…

После того как на наших глазах убили ребенка, мы стояли с Кларой парализованные. Нас бросили в тот же грузовик и повезли к эшелону, который отправлял рабов в Германию. Спасло чудо: ребята, которые ехали с нами, сказали, что по дороге к Киеву будет большая гора, перед которой поезд замедляет ход. «Будем прыгать», — велели они. Мы обе очень боялись. Но ребята велели нам закрыть руками лицо и в каком-то месте перед горой, где прямо на камнях лежало скошенное сено, сначала выбросили ее, а потом — меня.

В какой-то момент тетя Женя все-таки решила уехать из Житомира к родственникам, в Бердичев: она боялась угроз мадам Месяченко. У нас каким-то чудом было две метрики на мою сестру, Валентину. Одну метрику мы дали Кларочке, и она до конца оккупации прожила с этими документами. Умерла она три года назад, ей было 84 года. Клара любила своих сыновей, у нее трое внуков, все служат в израильской армии. У меня тоже трое внуков: младшая, Алена, учится в архитектурно-строительном техникуме, на экономическом факультете, старший, Даниил, занимается строительством, а средний, Андрюша, окончил академию МВД по специальности юриста. Помогает ли мне российское правительство? Вы смеетесь, что ли?! Два раза пакет муки бесплатно дали и плед подарили. А как-то позвонили, обещали продовольственную помощь дать, но только для этого надо было 13 справок собрать. Не стала я эти бумаги собирать, плюнула».

Николай Николаевич Дорожинский

Умер 8 января 2011 года

Спасенные: Ада и Владимир Могилевские

«Первые немецкие войска, которые вошли в Херсон 19 августа 1941 года, получили на откуп весь город. Несколько дней они ходили по квартирам, тащили молодых девушек, насиловали их прямо в крытых грузовиках. Херсон был маленьким местечковым городом: всего 80 тысяч населения, из них — тысяч десять евреев. Я жил с двумя старенькими бабушками, Натальей Ивановной и ее сестрой Марьей Ивановной — мать репрессировали еще в 1937 году.

Мне тогда было 12 лет, и я все осознавал: когда немцы только подходили к городу, все говорили только о том, что всех мужчин будут кастрировать. Мы понимали, что когда они придут, даже мальчишкам добра не будет. Весь июль 1941 года через Херсон шли эвакуированные — именно так в город попала семья Могилевских. Они бежали из Одессы, но не успели переправиться через Днепр и попали в оккупацию. Женщину звали Ада, ее сына — Володя. Они жили напротив, и с Володей нас породнило то, что мы были ровесниками — он родился всего на пару месяцев раньше меня, в 1929-м. Потом выяснилось, что его отец, крупный партиец, также был расстрелян в 1937 году.

Я никогда не обращал внимания на то, что Вовка — еврей. Позже, когда комендант города издал указ о том, что всем евреям нужно нашить на одежду отличительные знаки, Ада прикрепила «магендавиды» и Вовке, и себе. В сентябре пошли разговоры, что всех евреев сгонят в гетто. Мои бабушки, разумные женщины, сказали Аде: «Тебя толком никто не знает, „звезд“ твоих никто толком не видел, спори их с одежды и ищи новые документы для себя и сына». Ада спорола звезды, сожгла Вовкину метрику, себе выправила польский паспорт и осталась в городе.

Восемь тысяч херсонских евреев пошли в гетто, а в октябре их порциями стали вывозить из гетто в сторону поселка Музыковка: там были рвы, где их расстреливали. Мы не знали об этом напрямую, но догадывались: никто не видел, как людей расстреливали, но они исчезали.

Ада и Вова жили в нашей двухкомнатной квартире. Понимаете, когда все евреи пошли в гетто, по домам немцы уже особо не ходили, их могли выдать только соседи — за мешок муки, за бутыль масла. Но нам повезло, нас не выдавали. Наш дом до войны на 60% был заселен евреями, и большинство из них успело эвакуироваться: Маргулисы, Хануковы, Шаевичи. В их квартиры во время оккупации въехали новые люди, и они не знали, что Могилевские — евреи. Мы жили относительно спокойно. Конечно, эпизодически проходили облавы по всему кварталу. Несколько немцев заходили во двор, а потом — в дом. Мы прятались в туалетах во дворе или сидели в ямах. В ноябре 1943 года, когда установился фронт по реке Днепр, мы несколько дней просидели в ямах — ждали, что наши придут. Но фронт задержался, и в декабре 1943 года все население города стали выгонять за его пределы — на 50, на 100 километров.

Меня, Вову и Аду угнали в село Малая Дворянка Еланецкого района Николаевской области. На сборном пункте нас с Вовой хотели разлучить, но я стал плакать и кричать, что он мой брат. В итоге нас с Вовой и Адой погнали пешком, а бабушек, поскольку они были совсем старенькими, отправили в Николаев на поезде. До начала марта 1944 года мы жили в Малой Дворянке в крестьянской хате. Фронт уже подходил, слышалась артиллерийская пальба. Я помню, как в село с четырех сторон на лошадях въехали полицаи — наши и калмыки. Они ходили по домам и из каждой хаты выгоняли в центр села мужчин, от 14 до 65 лет. Набралась группа в триста мужиков и юнцов, в том числе мы с Вовкой. Нас собрали в этап и погнали на запад.

Нас никто нас не кормил, но жители деревень, через которых гнали мужские этапы, держали дома торбы с салом и сухарями и давали нам. Гонят весь день, ночь — в конюшнях или коровниках, наутро — построение. Из колонны выводят двух-трех человек, уводят за околицу, слышны выстрелы, а потом полицаи идут одни и держат винтовки дулами вниз. Это чтобы держать в страхе всю массу — чтоб ни побегов, ни восстаний.

Так мы прошли около 500 километров, до местечка Тараклия в Бессарабии. В один из дней, когда нас выгнали на построение, мы с Вовой оказались между телегами людей, ехавших в Германию по собственной воле. Я сказал: «Вовка, давай тягу!» Мы проползли между колесами и понеслись по улице. Навстречу — несколько немецких повозок. Мы забежали в ближайший дом и жестами попросили хозяйку спрятать нас. Она быстро спрятала нас в подпол, сверху поставила стол: немцы покрутились, покрутились и пошли назад. Если б нас нашли, то показательно расстреляли бы перед всем строем.

Потом нас с Вовой приютила многодетная молдавская семья Игната Чобана. У них было семеро человек детей, я благодарен им безмерно — после этапного голода и холода четыре дня лежал без памяти, и они меня выходили.

В апреле началась большая операция по освобождению Украины и Молдавии, и, соответственно, активизировалась румынская жандармерия. Мы с Вовой попали в одну из облав и в итоге оказались на пересылочном пункте в Австрии, в лагере Штраcсхоф. Много позже я узнал, что через этот же пункт ранее прошли 54 тысячи венгерских евреев, которых потом уничтожили в Освенциме.

Проверки в этом лагере были скрупулезными: всю нашу партию раздевали догола, тщательно осматривали, делали рентген. Вова и я везде регистрировались по моей метрике: Владимир Николаевич и Николай Николаевич Дорожинские. Вовка не был религиозным евреем — никакого обрезания, отец ведь его был коммунистом.

Из лагеря нас отправили на работу в Тюрингию, в город Эйхихт: с нас тянули все жилы, никаких скидок на возраст не делали. Лопата, кирка, тачка — тяжкие строительные работы. И так — год. В Германии обстановка была сумасшедшая, немцы чувствовали свой крах и стали относиться к «гастарбайтерам» заискивающе. В апреле 1945 года в Тюрингию тихонько зашли американские войска: нам сразу выдали двойной паек, мясные консервы, стали нас откармливать.

В августе 1945 года, после нескольких кропотливых проверок СМЕРШа, нам разрешили вернуться в Херсон. Многие из тех, кого угнали, не вернулись, испугавшись арестов и лагерей, но мы с Вовкой рвались домой, и нас отпустили. В Херсоне, куда после войны вернулась и Ада Могилевская, мы с ним окончили вечернюю школу, потом работали, в 1965 году я переехал в Москву, а Вовка остался. Мы нечасто виделись: у меня была семья, двое детей, внучки… Последний раз мы виделись с ним в 1998 году, в Херсоне. Через год он умер».

Мария Семеновна Теребилова (Ступак)

86 лет, Сураж, Брянская область

Спасенный: Шхина Долгинов

«Шхина Долгинов, лавочник из деревни Сураж, был он ровесником моих родителей, 1888 года рождения. Когда в 1942 году началась оккупация, всех евреев из нашего района — из деревень Княж, Сураж и города Унеча — погнали в гетто, устроенное на нескольких улицах Унеча, в кривых домишках. В марте, незадолго до еврейской Пасхи, всех мужчин из гетто заставили рыть могилы за мостом, над речкой Речицей. Еще по лощинам снег лежал, тепло не было. Мужчины, наверное, понимали, что их готовят к расстрелу. Но женам своим и детям они ничего не сказали.

В день расстрела их согнали во двор. Шестьсот человек. С маленькими детьми, со стариками. Мне страшно представлять эту картину, но я ее вижу, как сейчас. Все плакали, а расстрельщики — немцы и полицаи — были совершенно пьяными.

Шхина, который пришел на двор с женой и полуторагодовалой дочерью, успел в общей суматохе, пока остальные выли и кричали, заползти под крыльцо соседнего сарая. А его жена, дочь, брат и родители сестры этого сделать не смогли. И вот он отлеживался там, а их погнали вдоль речки и по нашей улице гнали. А он — остался.

Почему он не пошел с ними? Захотелось ему жить, может быть. Это уже не наше дело: он рискнул, он был в горячке. Я понимаю его на сто процентов — и не осуждаю: думаете, ему легко было?! Он был уже в годах, и вы даже представить себе не можете, каким шоком для него было все происходящее. Потом, когда он прятался у нас, я ни разу не спросила его, почему он заполз под крыльцо.

Их расстреляли ближе к ночи. Убивали всех вместе. Громадную яму набили телами людей и кое-как сверху завалили глыбами.

Шхина знал, где это должно было происходить.Три ночи он приходил на могилу в надежде, что кто-то из близких выжил. И все три ночи из могилы шел жуткий стон. На третьи сутки могила стихла, а с убитых поснимали свитера. Холодно же было. Шхина рассказывал, как сначала он видел сквозь трещины в земле одетых людей, а потом — голые спины.

Как он выжил в лесу, не евши три дня, я не знаю. Но потом, перебрав в голове все дома, куда он мог податься, он решил пойти в Княж, где тогда жили мы. Его никуда не пускали: у всех же маленькие дети, все боялись расправы. По деревне даже ночью ходили патрули. Как он умудрился прокрасться через всю деревню незамеченным, я не знаю.

Мы жили в самом крайнем доме, и я ясно помню, как он к нам постучался. Вот сейчас я забываю, куда и что кладу, а история, как Шхина к нам попросился, у меня в крови. Он так тихонько постучался в дверь. Наша семья тогда была на подозрении: брат, комсомолец, служил в армии, а батька работал в советском сельсовете. Каждую ночь мы чего-то боялись: у нас уже забрали и коров, и свиней, и пчел. И вот — стук. Батька мой по натуре менее смелый был, чем мама. Он лежал на печи и сказал: «Феодосия, сходи, посмотри». Мама спрашивает: «Кто там?» Шепот: «Я, Долгинов, пустите обогреться». Мама говорит: «Семен, там Долгинов стучится». А отец: «Ты с ума сошла?! Их третьего дня всех расстреляли». А стук продолжается. Через три минуты мама дверь открыла. Шхина упал на порог и обхватил ее ноги. Пустили мы его в хату погреться — и так и жил он у нас года два, наверное.

Ховали его летом на чердаке, зимой — в подполе. Он никуда не выходил: при надобности родители подавали ему наверх судно, а потом, украдкой, судно мыли. Ночью пускали на печку — погреться. Спать мы все ложились не раздеваясь, чтобы, если что, тикать, не мешкая. Облавы шли поголовно, и мы караулили во дворе. Помню, зимой полицаи пришли вместе со старостой нашим, Василем. Страшный был живодер. Они — на крыльцо, а Шхину мама через заднюю дверь вытолкала. Пошел он быстренько в сторону леса, а Василь спрашивает: «А это еще кто?!» Мама ему: «С Лазовичей приходил, сани делать предлагал». И сколько таких было случаев, я и сказать не могу.

Тогда же еще время было голодное, грязное. Вши ползали. На всю деревню было три бани, куда по очереди ходили мыться все жители. Мы ходили туда, окружая Шхину кольцом. Он мылся, а кто-то из нас баню сторожил: баню вытопим, батька ведет его мыться, а мама в мыльную садилась, и, как только кто сунется, она кричит: «Уйдите! Моюсь я». Умная женщина была.

Однажды немцы на двор пришли, когда я одна была. Родители за дровами поехали. Немцы застрелили на дворе нашу последнюю свинью, а потом к дому направились. Я их еле-еле успела обогнать: отдала им яйца, запас курятины, открыла сундуки с одеждой и даже подпол. А Шхина в подполе за мешками с картошкою скрючился и поместился в такую щель, куда и пятилетний ребенок с трудом бы влез.

Даже мои племянники не знали, что мы человека прячем. Помню, пришли они к нам, залезли по лестнице на чердак и чью-то спину увидали. Так мама сказала, что это Савка, печник, трубы чинит. После этого мы лестницу все время убирали.

Как нам было тяжело, вы представить не можете: страх вечный, и спать уже невозможно не раздеваясь. Уже я просила: «Мама, давай мы его выгоним». Весной все девочки гуляют, летом на дудочке играют, а мы только ходим крадучись и по сторонам поглядываем. А мама мне говорила: «Твой брат на фронте. Мы Шхину спасем, а бог — твоего брата». И прятали мы его. Одни на всю деревню. Кормили его, кусок от себя отрывали. Боялись, а вдруг с ним чего случится? Жалко, да и как хоронить, если что, непонятно.

Моя мама очень сильная женщина была. Уже потом, в 1943 году, когда Брянскую область советские войска освободили, она не дала у нас на дворе того старосту, Василя, расстрелять. Помню, послал меня командир партизанский за Василем, а мама села на лавочке у ворот. Видит, веду я его, и тихо говорит: «Василь, утекай». Она не любила его, ненавидела даже, но столько крови уже видела, что больше — не могла. Не хотела она иметь отношение к убийству.

Как Сураж освободили, Шхина устроился в контору, которая гуманитарную помощь распределяла. Помню, принес пальто с искусственным мехом, так я в нем замуж потом пошла, форсила. Потом он в Москву перебрался, к родственникам. В гости все приглашал, и мы даже ездили один раз — муж мой шофером работал, так мы с ним поехали. И родители ездили. Детей у него больше не было, никто не родился: только та девочка, ребенок, которую эти бандиты застрелили. Как Шхина умер в 1967 году, родителям моим телеграмму отбили, и они на похороны ездили.

Звание Праведников Яд Вашем родителям и мне присвоили в 2004 году, по ходатайству учительницы нашей, Раисы Матвеевны Юдович — она хорошо и моих родителей знала, и спасенного. Сейчас я на пенсии уже: шесть пятьсот пенсия и сто долларов от Еврейского конгресса, больше никто не помогает. В этом году, 22 июня, у меня дом сгорел от жары этой аномальной. Хорошо, сама жива».

Дарья Андреевна Бондаренко (Рыжова)

85 лет, Химки, микрорайон Подрезково

Спасенные: Анастасия и Илья Шульзингеры

«Стася Григорьевна Шульзингер умерла уже, царствие ей небесное, — еврейка, которую я спасала с сыном ее шестилетним, Илюшей. Мы с мамой жили в Краснодарском крае, в станице Ахметовской, около перевала на границе с Турцией. Стася Григорьевна из Запорожья была. Муж у нее в самом начале войны на фронте погиб, и она эвакуировалась к нам, в Ахметовскую. Они-то думали, что ушли от врага, но нет. Попали. Война к тому моменту уже два года шла. Стася Григорьевна была моей учительницей математики и классной руководительницей. Очень хорошая женщина, любила меня, и я к ней очень была привязана, а с мамой моей она на родительских собраниях подружилась. И вот идем мы в школу, а по репродуктору сообщение: «Немцы на подступах». Занятия прекратили. Дети по задворкам рассыпались, а через какой-то час немцы на мотоциклах прямо в станицу въехали. Стася Григорьевна просит: «Веди нас к маме своей».

Жили мы так: наш домик, а в доме напротив два брата — Кузьма и Максим Походинкины. Кузьма в Красную Армию пошел, а Максим — полицаем к немцам. И так было нам страшно все время: и Шульзингеров прятать, и скрывать, что я сама только-только в комсомол вступила. Дом у нас так был устроен: сенцы, стенка длиною в метр, а потом — печка с полатями. Сзади — огородик, кукурузы немножко посажено. И все время кто-то из нас у окна сидел: смотрел, не идут ли немцы или все тот же Максим. Прятать ничего нельзя было. Прятать — смерть. Найдут — бух-бах, и готово. У нас в станице многих расстреляли: собрали комсомольцев взрослых и партийцев, поставили в ряд перед рвом, как солдат, и застрелили. Кто раненый упал, кто — убитый. Закопали всех, и дело с концом.

Помню, завтракаем мы, а Илюша кричит: «Мама! Мама! К нашему дому два немца идут!» Смотрим — и правда, идут через кукурузу, только початки отлетают. Стася Григорьевна с Илюшей на печку залезли, мама их сверху одеялами накрыла и легла сверху на учительницу мою, а я — на мальчика. Заходят немцы, кричат: «Матка! Матка! Яйки!» Мама говорит им: «Не могу спуститься, болею, вас заражу». А у нас полведра яиц свежих у дверей на кухне стояло. Мама говорит: «Яйки — вон, в углу». Схватили они эти яйца и ушли.

И тут Илюша как заплачет: «Мама! Я чуть нас всех не выдал! Мне чихнуть захотелось». Вы понимаете, ребенок шести лет напихал себе в нос тряпок каких-то, только чтобы не чихнуть. Чтоб нас всех не расстреляли. Он до сих пор, как из Израиля звонит, говорит мне: «Даша! Помнишь, как я чуть не чихнул?» Я помню, конечно. Как забудешь?

Станица у нас большая была, тысяч пять человек жителей. То есть спрятать кого-то было трудно, но — возможно. Прятали мы их около года, очень аккуратно все делали. Когда облавы были, прятали Стасю Григорьевну с сыном на чердак или в шкаф. На улицу они вообще не выходили, а если и выходили, то поздно ночью и по ямам на участке пробирались. Туалет у нас рядом с домом был, так если кому выйти надо было, то я сначала выбиралась — на разведку, а потом уже шли Стася Григорьевна с Илюшей. Один раз несколько часов в яме просидели: Максим ночью на улицу вышел, а мы с огорода до дверей добежать не успели.

Страшно было, а что делать? Нельзя же людей оставлять, это же общая беда. При чем тут евреи?! И я не могу сказать, что немцы какие-то особенно страшные были — так посмотришь, люди как люди, а вот то, что делают — страшно.

Нас освободили в начале 1944 года. Стася Григорьевна в школу вернулась, а потом при первой же оказии они с сыном переехали в Израиль. Они ходатайствовали перед своим правительством, чтобы нас с мамой за их спасение отблагодарили. В 1999 году, в синагоге на Поклонной горе мне дали золотую медаль и звание Праведницы мира.

Илюша живет в Иерусалиме. Он теперь пенсионер, а раньше инженером работал. Стася Григорьевна дожила до 95 лет, она в ноябре прошлого года умерла, я теперь в день ее смерти в церковь хожу, свечку ставлю. Илюша до сих пор приглашает, но я летать боюсь».

Звание Праведников народов мира было присвоено жителям 44 стран. Все они не только являются почетными гражданами государства Израиль, но на родине, как правило, получают официальное правительственное признание. Например, всем британским Праведникам пожалованы рыцарские титулы, французские — получили орден Почетного легиона, а все украинские — ордена «За заслуги». В 2004 году президент общественного фонда «Холокост» и член Общественной палаты Алла Гербер и сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман обратились к Владимиру Путину с просьбой отметить заслуги российских Праведников народов мира. Материалы год пролежали в наградном управлении президента, а после чего были возвращены обратно в центр «Холокост». По меткому выражению Праведника Николая Дорожинского, «российскому правительству мы, что называется, цум тухес» («до фени», буквально — «до жопы» на идиш). Единственная помощь, которую получают российские Праведники, — ежемесячные выплаты по $100 от Еврейского конгресса России.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Как страшно читать, и как стыдно за украину. Радует, что в России еще помнят и чтят ветранов

- ↓

0

Поучиться надо отношением к СВОЕМУ народу и тех, кто помог ему!

- ↓

+2

Классно! Праведники МИРА только спасавшие евреев, спасавшие остальных-так… погулять вышли. Правильно сделали, что «тум цухес».

- ↓

0

Да уж. Евреи — одно слово.

- ↑

- ↓

+1

Все евреи. Даже те, которые не очень. :))Да я ухохоталась! Они что так возмутились-то? Денег и почестей за спасение не дали! А знали бы, что не дадут-не стали бы спасать? :))

- ↑

- ↓

+1

С одной стороны. А с другой, обратите внимание, люди спасая вовсе не думали о деньгах, а евреи всё перевели в денежный эквивалент (сумма очень характерна).

Вроде как и помощь хоть какая то, но как то неприятно читать об этом.

- ↑

- ↓

+2

Во-во! У меня тоже гадливость это вызвало. Как поступок одних, так и других. Лично я бы ваще оскорбилась, предложи мне награду за что-нибудь подобное. Это твоя ОБЯЗАННОСТЬ, как человека разумного и гуманного. А тут в ранг подвига возвели, да ещё и в денежно-наградном эквиваленте оценили…

- ↑

- ↓

0

Так точно!

- ↑

- ↓

0

интересно))))

- ↓